【物理學3】我們離萬有理論還有多遠?

當我們在香港趕搭港鐵、看天氣預報或用手機導航時,背後其實都靠著物理定律在默默運作。很多人因此直覺地把物理想成「…

當我們在香港趕搭港鐵、看天氣預報或用手機導航時,背後其實都靠著物理定律在默默運作。很多人因此直覺地把物理想成「…

打開港鐵路線圖,你會覺得香港好像被幾條色彩分明的線路完美覆蓋;但一走到地面,街巷、天橋、巴士專線、紅隧塞車,遠…

每天早上打開天氣 app,看看會不會落雨;上班路上望住港鐵月台的人潮,心裡估一估要等幾班車;晚上在家裡煲水,看…

你有沒有試過:水喉開細細條,水柱乖乖直落;一扭大一點,水流突然變得亂七八糟,像被誰攪拌過?又或者,天氣報告明明…

想像你在調校家中風扇的旋鈕:轉小一點,風力柔和;轉大一點,風就強勁。大多數時候,我們直覺以為「輸入改多少,輸出…

我們常聽到「蝴蝶效應」:美國一隻蝴蝶拍一拍翼,加勒比海或許就多了一個颶風。聽起來像電影劇情,但背後其實是非常踏…

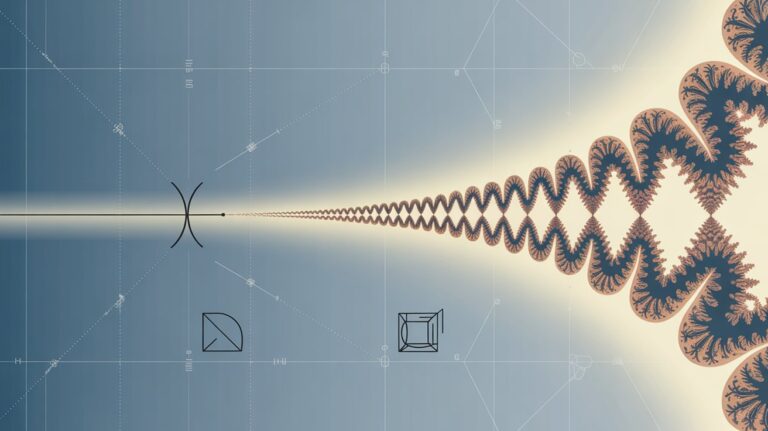

下次行山經過一撮蕨類植物,或者看見一片樹葉的紋理,不妨想像把它放大、再放大——你會發現細節竟然和原來的樣子相似…

日常生活中,我們習慣把世界分成一維的線、二維的面、三維的立體:一條路是線,紙張是面,足球是立體。但有沒有想過,…

想像把一粒原子從像跑車般的速度,慢慢放慢到像散步的步伐,甚至更慢;再想像把成千上萬粒這樣放慢的原子,聚在一個小…

在微觀世界裡,很多我們最想研究的對象是「不帶電」的原子與分子。它們對電場、磁場的反應很弱,像撒手不理的小孩,不…

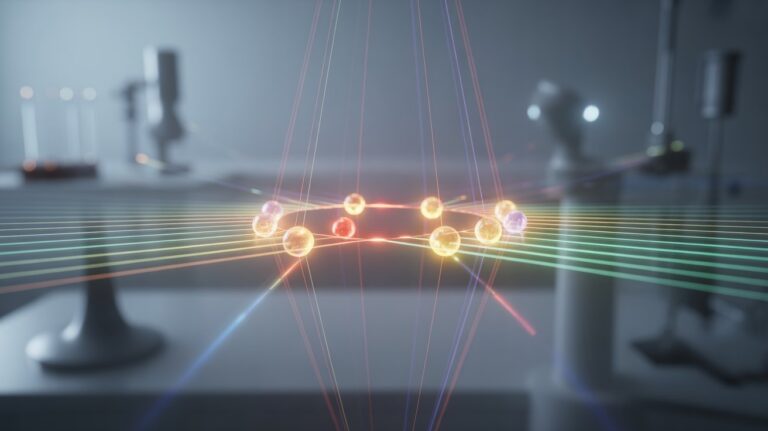

想像一下,你手上捧住的不是茶杯,而是一粒原子、一段DNA,甚至一團像太陽表面般滾燙的等離子體。聽起來像科幻,但…

閉上眼,用指尖在桌面上慢慢滑過:凸的、凹的、邊緣在哪裡,不用看也能感到。原來,在原子這麼小的世界,我們真的可以…

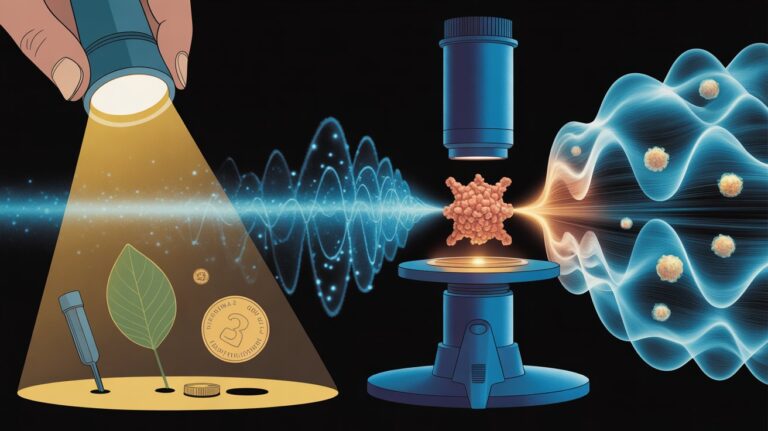

想像你用手電筒照一件擺設,光打到物件表面,反射入你眼睛,你就看見它。電子顯微鏡的想法其實很相似——只是把「光」…

我們每天用眼睛認識世界:抬頭看天、低頭看手機「Retina」螢幕,覺得畫面愈來愈逼真,好像和實景沒兩樣。但當問…

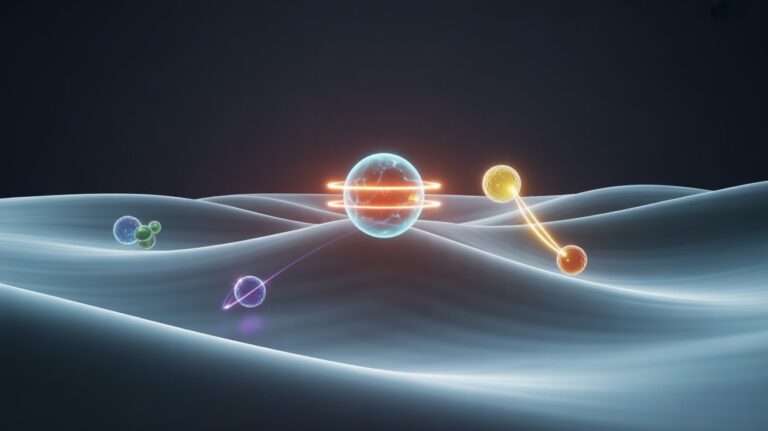

你有沒有想過,為什麼光可以「無重」地飛馳,電子卻有重量?在我們的世界,有些粒子似乎「天生」重些,有些就輕一些,…

想像你在街市買餸,兩個陌生人隔著人群互相拋球,球就是他們交流的「訊息」。在微觀世界,粒子之間也會互相「拋球」,…

我們習慣覺得力要靠接觸才會發生:用手推門、腳踏單車。但在自然界,很多力是「隔空」的——兩個帶正電的粒子會互相排…

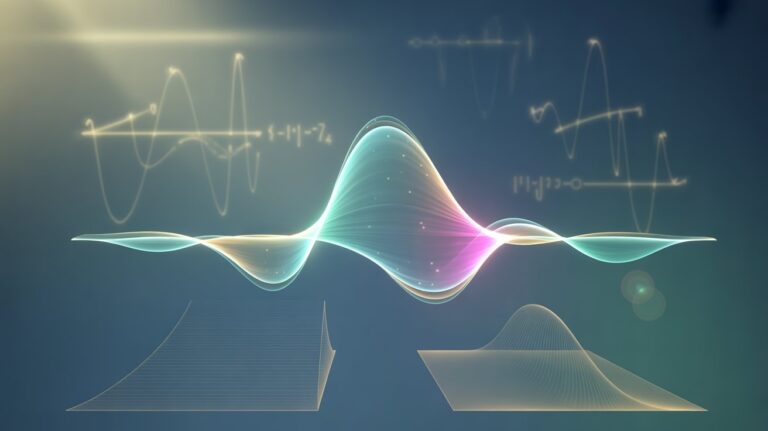

量子力學最令人頭痛的,往往不是算式,而是觀念的轉彎:我們要放下「每樣東西都有確定位置和速度」這種經典直覺,改用…

搭港鐵轉車,你會自然選條最順的路線;做數學難題,老師會叫你先 Let u=… 把式子變簡單。物理學其實也一樣:…

量子力學一談到數學與哲學,容易令人皺眉:符號多、想像難、概念抽象。但抽象不是離地——它其實緊緊扣住我們能觀察到…

在日常世界,我們早已習慣「夠數先過關」:八達通要夠值才能過閘,體力要夠才爬到山頂。直覺告訴我們,能量不夠,就跨…

想像你在地圖App看「熱力圖」:顏色越深,代表那裡越多人。量子力學也有一張「熱力圖」,用來描述微觀粒子在哪裡較…